乐山人喜欢把五通桥区牛华镇称为牛华溪,名气之大足以在嘉州众多古镇中争冠。起底乐山味道,最不能忽略的就是牛华溪。而这味道,要从盐说起。

清朝的犍为县令程尚濂曾在《五通桥观煎盐》的诗里写到:井眼旧在桥之西,新眼乃达牛华溪。五通桥盐业有两次鼎盛。第一次是清朝咸丰年间,由于太平天国战争影响,江淮食盐难以进入湖广,朝廷下令“川盐济楚”。第二次是抗战时期,国民政府盐务总局内迁五通桥。当时的五通桥属于犍为县,是犍为盐场、乐山盐场的主体区域,成就了“金犍为”的美誉。

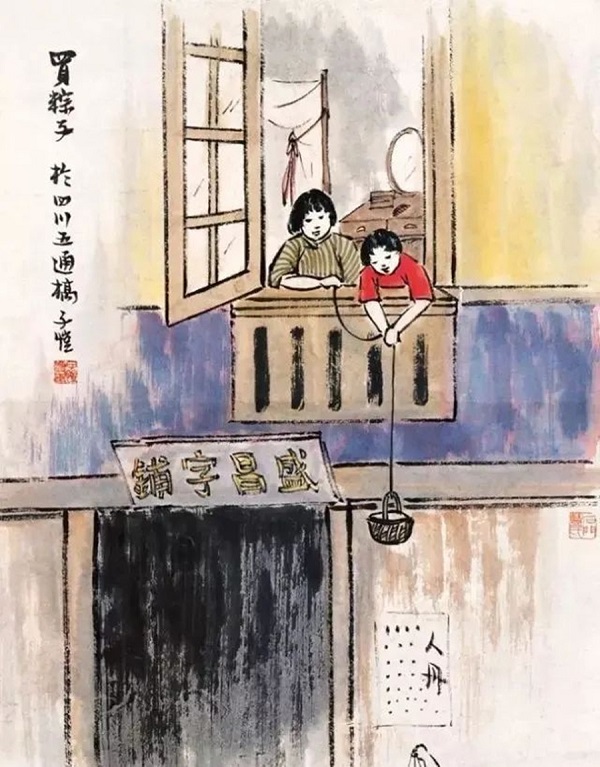

抗战期间,丰子恺在五通桥所绘的《买粽子》,据说画的是花盐街

嘉阳,宋明时期曾是乐山(嘉州、嘉定)的别称,后指乐山南部,主要是现在的五通桥、犍为一带。盐为基,水为魂,川菜上河帮源头之一的嘉阳河帮菜,就起于嘉阳岷江畔。

因盐而兴、因盐聚市的五通桥,自然带来餐饮的有效需求和八方饮食文化的交汇。抗战时期,一些华东、华北的机构企业内迁五通桥,加剧了这一势头。据乐山文史研究者赵义考证,上世纪40年代末,五通桥不足2平方公里的城区里,有数百家餐饮点,从国内各大菜系到西餐一应俱有。

在五通桥,除了士大夫和盐商们觥筹交错的各式宴席,嘉阳河帮菜更带有盐场、码头的江湖基因。犍乐盐场的繁华过去半个世纪后,五通桥牛华镇的美食底蕴再次璀璨绽放。

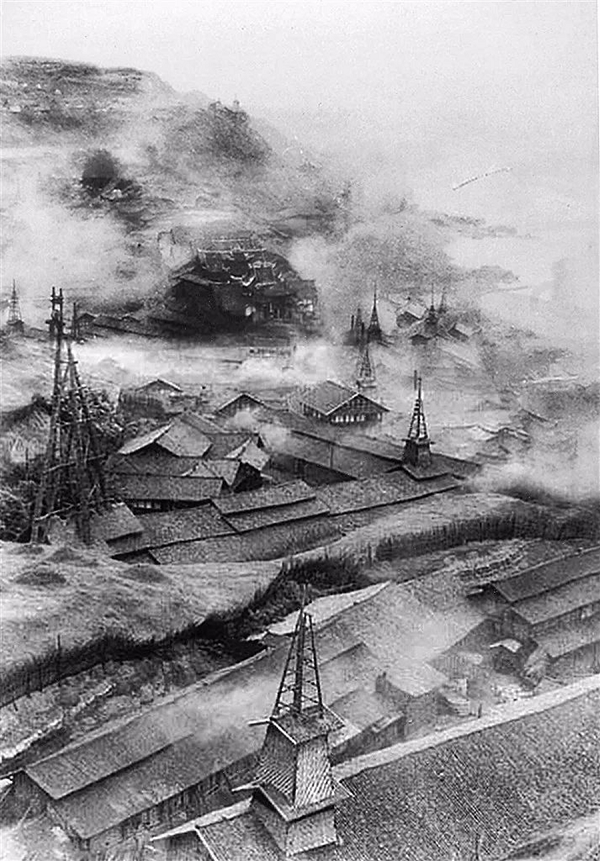

1914年的牛华溪色

作为麻辣烫(串串)的发源地,牛华镇已经成为食客们的打卡地。每天清晨,几家麻辣烫店铺的老板伙计们就要开始忙碌。

与很多人的直觉不同,麻辣烫与重庆火锅看起来同宗同源,实际上是殊途同归。朝天门的码头工人开始烫毛肚的时候,牛华溪的盐场、码头工人也开始尝试用竹签串起牛肉。

为什么是牛肉?

农业社会,耕牛是一种宝贵的生产资料,食用牛肉并不是常态。但是在牛华溪、在五通桥是例外。盐场中,大量使用牛力提卤推车。繁重的体力活对牛的耗损很大,三四年就得“退役”淘汰,因而提供了大量食材。就像在自贡诞生了盐帮菜传统代表——水煮牛肉,牛华溪出现大量牛肉美食就不奇怪了。盐场、码头工人的劳动强度也很高,需要快速补充体力,各种快餐小吃摊点就应运而生。

1938年的牛华溪郎静山摄

专注于乐山文史的公众号“铁门坎风月谈”曾写到:民国时期,牛华溪开有好几家牛肉馆,其中数四官堂董文光的牛肉馆最有名。当时的牛肉馆在店外生一大火炉,熬一大锅佐料汤,锅里由六个格子隔开,料汤共享。客人到店内取牛肉、牛肚、牛心、牛肝,各自放入一格煮,熟后各自享用。人们称这种自己烫着吃的形式为烫麻辣牛肉,后感觉不顺口改为麻辣烫牛肉。

作家龚静染的童年在五通桥度过,他在描写故乡美食时也提到麻辣烫:据说过去盐工们长期在盐卤锅房里干活,环境潮湿恶劣,河工也是成天跟河水打交道,饱受风霜水侵之苦,所以就有了油锅作底,同麻辣辛香煎熬成红汤,连同各种杂碎蔬菜弄成一锅的吃法。待煮得热气腾腾,吃来既刺激痛快,也能驱湿增暖。

这种牛肉与麻辣汤锅的结合,与重庆火锅的起源十分神似,就差一根竹签登场了。牛肉什么时候穿上了竹签,众说纷纭,更多的说法倾向于上世纪三四十年代。与后来的钵钵鸡类似,竹签的出现应该是为了烫涮的便利。只是后来30年餐饮服务业的停滞,出现了“断代”。

牛华麻辣烫

四川多竹,民间使用的筷子长期以竹筷居多。麻辣烫里竹签的出现,是把筷子延伸了。而在乐山,这些签签给美食带来的影响才刚刚开始。

和重庆火锅一样,麻辣烫的大放异彩是在上世纪80年代开始。解决温饱之忧的中国人,唤醒了美食文化的基因。

上世纪80年代初,年轻人王大明率先在牛华溪又开起了“大明麻辣烫”。一根根竹签串起几种食材,煮熟后大家拿着站着吃、走着吃。有人打趣:“八十年代街边站,电杆脚下烫串串。一口砂锅几样菜,一盘干碟大家蘸。”

后来,绰号“八婆”的张永贵,对牛华麻辣烫做了进一步的改进。不再是厨师集中下料、煨在锅里,而是食客围坐在火炉前自己烫食。这一改进,更有了和重庆火锅一样的热闹氛围,大家吃得更欢了。

蘸碟也是牛华麻辣烫的秘密

而牛华麻辣烫与重庆火锅的最大区别在于:火锅的味在锅里和蘸碟;麻辣烫的味呢?那可就就复杂了,食材本身、码料、锅底汤料、蘸碟佐料。复合、厚重,是麻辣烫带给乐山味道的印记。

虽然盐化工企业早已不再使用牛力,但至今,不管是曾因《舌尖上的中国》名声大噪的“八婆麻辣烫”,还是风头正劲的“周记麻辣烫”,或者麻辣烫文化情结厚重的“绿缘麻辣烫”,首推的招牌菜仍然是麻辣牛肉、坨坨牛肉、芹菜牛肉、泡椒牛肉、折耳根牛肉……

在乐山,与牛华麻辣烫齐名的,是牛华豆腐脑。

牛华豆腐脑

豆腐脑到底是甜的正宗,还是咸的地道?在乐山人眼里都不是个事。复合、厚重才是资格的牛华味道。更重要的是,一小碗豆腐脑,与先辈们追求幸福日子的情怀密不可分。

乐山文史研究者王中其考证:当年犍乐盐场熬制花盐,要在盐锅中使用大量豆浆以除杂质。由此,刺激了豆类食品的制作与创新。一碗碗豆腐脑,便摆上了牛华溪的大街小巷和码头。不止牛华,附近乡镇的西坝豆腐、太平豆腐干,也兴旺至今。

形式上的不拘一格、豪放自然,一串一串的麻辣烫、一盆一盆的钵钵鸡,还有小巷里挑担叫卖的豆腐脑、薄饼、咔丝豆腐……从牛华溪,从五通桥,起于盐场、码头的嘉阳河帮菜,给乐山味道再次深深烙下印记。

牛华小镇上“周记”起源店,员工有50多人

如今的乐山味道代表之作,能与麻辣烫齐名的,首推跷脚牛肉。它的发源地是峨眉河畔——嘉州古镇苏稽。也是在麻辣烫雏形初现的时候,那里出现了一个“杀牛周村”。

同样都是以牛肉牛杂为主的汤锅,到底是麻辣烫牛肉影响了跷脚牛肉,还是跷脚牛肉影响了麻辣烫?不重要,重要的是,当年那里的牛很多来自五通桥,一种牛肉成就了两种味道。